古代的“天命之年”指的是五十岁。这个说法源于儒家经典《论语》中孔子的话:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。” 这段话阐述了人生不同阶段的理想状态,其中“五十而知天命”指的就是人到五十岁,应该能够认识到自己的命运和人生的意义。

古代社会,人们的平均寿命相对较低,五十岁已经是相当高龄了。在漫长的生命历程中,人到五十岁时,阅历丰富,对人生的理解也更加深刻。 古代人认为,五十岁是人生的一个重要节点,是知天命的年龄。

“知天命”并非意味着人到五十岁就该听天由命,而是指要认识到自己的能力和局限,以及人生的无常。它强调的是一种对人生的清醒认知和坦然接受,以及对未来命运的积极规划。

天命之年并不代表人生的巅峰,而是人生的一个新起点。在古代社会,五十岁的人往往已经拥有了丰富的经验和社会地位,他们可以更加从容地面对人生的各种挑战,也更加懂得如何享受生活。

现代社会,人们的平均寿命已经大幅提高,五十岁不再是高龄。天命之年的概念在现代社会已经失去了原本的意义。现代人更加关注的是个人的人生目标和价值实现,而不是被年龄所定义。

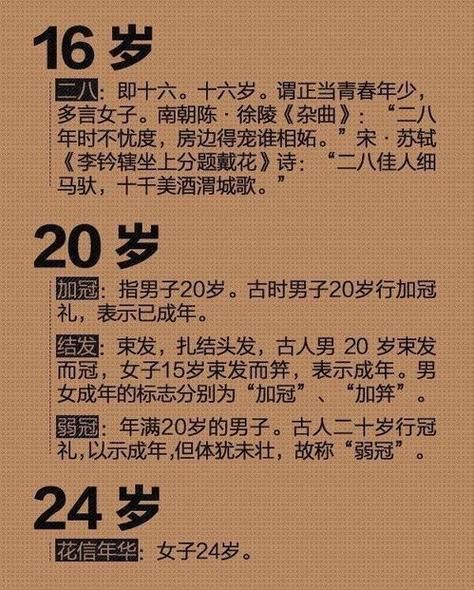

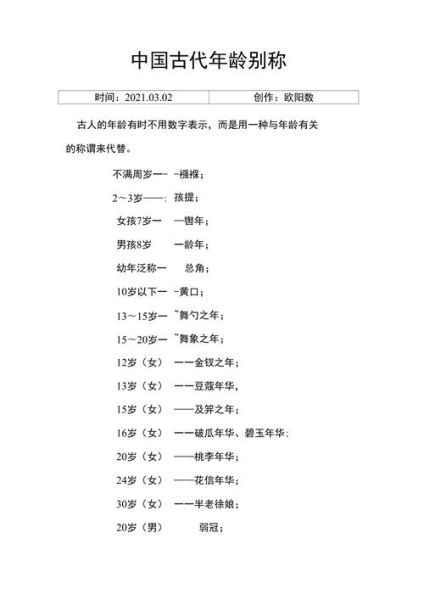

古代社会,人们对不同年龄段的人都有特殊的称呼,以下表格列出了一些常见的年龄称谓:

| 年龄 | 称谓 | 解释 |

|---|---|---|

| 15岁 | 志于学 | 开始学习 |

| 30岁 | 而立 | 自立 |

| 40岁 | 不惑 | 不再迷惑 |

| 50岁 | 知天命 | 认识命运 |

| 60岁 | 花甲 | 如同花甲一般,人生已过半 |

| 70岁 | 古稀 | 古老而稀少,指寿命较长的人 |

| 80岁 | 耄耋 | 年老体衰,形容年迈 |

| 90岁 | 鲐背 | 指老年人背部弯曲,像鲐鱼的背 |

| 100岁 | 期颐 | 指期待颐养天年 |

古代人对年龄的称呼体现了对人生不同阶段的理解和期盼。虽然这些称呼在现代社会已经不再普遍使用,但它们仍然反映了古代社会对人生的思考和价值观。

您认为现代社会是否还需要“天命之年”这样的概念? 欢迎您在下方留言分享您的观点。

评论